Die ersten "Roboter" wurden bereits im 18./19. Jahrhundert konstruiert. Berühmte Mechanike dieser Zeit erfanden Automaten, die (vermeintlich) so komplexe menschliche Tätigkeiten wie das Schachspielen, Tanzen oder sogar Sprechen beherrschten.

Die wissenschaftliche Seite dieses Erfindungsdrangs verkörpert Charles Babbage, der eine mechanische Rechenmaschine erfand, die sogenannte Differenzmaschine. Viele halten Babbage im Übrigen für den Urvater des Computers.Wenn auch diese Maschine auf den ersten Blick nichts mit einem "Androiden" zu tun hat, so war sie trotzdem ein Versuch, eine menschliche Fähigkeit auf eine Maschine zu übertragen.

Der

Franzose Henri Maillardet

sowie der Schweizer Pierre

Jaquet-Droz, die beide Mitte des 18. Jahrhunderts schreibende Puppen

konstruierte, sind Beispiele für den unterhalsamen, unterhaltungsorientierten

Aspekt. Außerdem gab es mehrere Versuche, künstliche Cembalospieler(innen)

zu konstruieren.

Der

Franzose Henri Maillardet

sowie der Schweizer Pierre

Jaquet-Droz, die beide Mitte des 18. Jahrhunderts schreibende Puppen

konstruierte, sind Beispiele für den unterhalsamen, unterhaltungsorientierten

Aspekt. Außerdem gab es mehrere Versuche, künstliche Cembalospieler(innen)

zu konstruieren.

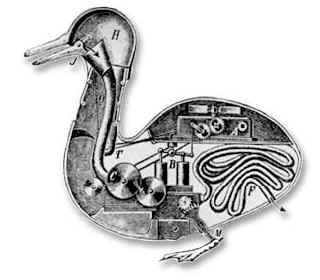

Ein

weiteres Beispiel dafür, wie man versuchte, "Leben" mechanisch zu

simulieren ist die mechanische Ente von Jacques

de Vaucanson. Wie man auf dem Bild sieht (klicken Sie es einfach um

es zu vergrößern), schenkte Vaucanson besonders dem Verdauungsapparat

besondere Aufmerksamkeit...

Ein

weiteres Beispiel dafür, wie man versuchte, "Leben" mechanisch zu

simulieren ist die mechanische Ente von Jacques

de Vaucanson. Wie man auf dem Bild sieht (klicken Sie es einfach um

es zu vergrößern), schenkte Vaucanson besonders dem Verdauungsapparat

besondere Aufmerksamkeit...

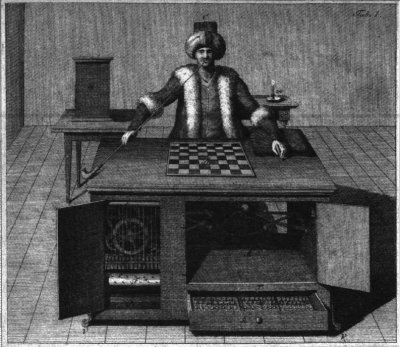

Im deutschsprachigen Raum wurde besonders die Konstruktion

des Baron von

Kempelen berühmt. Dabei handelte es sich um einen frühen  "Schachcomputer"

- eine lebensgroße Figur, die hinter einem Tisch saß, in dem

sich der Großteil der Mechanik befand. Die Figur wurde in mehreren

europäischen und amerikanischen Städten öffentlich vorgeführt.

Edgar Allen Poe, der sich sicher war, dass der Automat eine Fälschung

sei und von einem Lilliputaner innerhalb der Figur bedient wurde,

beschreibt in seinem Essay Maelzel's

Chess Player eine solche Vorführung.

"Schachcomputer"

- eine lebensgroße Figur, die hinter einem Tisch saß, in dem

sich der Großteil der Mechanik befand. Die Figur wurde in mehreren

europäischen und amerikanischen Städten öffentlich vorgeführt.

Edgar Allen Poe, der sich sicher war, dass der Automat eine Fälschung

sei und von einem Lilliputaner innerhalb der Figur bedient wurde,

beschreibt in seinem Essay Maelzel's

Chess Player eine solche Vorführung.

Die Modeerscheinung der sprechenden und schachspielenden Maschinen muss auch E. T. A. Hoffmann fasziniert haben. In zwei seiner Erzählungen wird dieses Motiv verarbeitet.

Im Sandmann taucht dieses Motiv in der Figur der Olimpia auf.

Die Erzählung Die Automate befasst sich in noch stärkerem Maße mit dem Phänomen des künstlichen Menschen.