Die Besiedlung der Hallstadter Flur geht aber bis in die Vorzeit zurück. Das am 11. Oktober 1964 eröffnete Stadtmuseum im Rathaus zu Hallstadt birgt Funde jener Zeit, die uns ein klares Bild vom Leben jener ersten Ansiedler geben, denen allerdings die Anschwemmungen aus dem Jurameer, also aus jener Zeit vor 35 Millionen Jahren vorausgehen, wie Ammonshörner, Goldschnecken, Herzmuscheln, Seeschwämme, Belemiten usw. Ihnen folgen Überreste des Mammuts, des Riesenhirsches, des Ur oder Auerochsen, von Ebern und des jungsteinzeitlichen Rindes. In diese Zeit fällt das Auftreten des Menschen, der am Rande des ehemaligen Hauptsmoores von der Jagd und vom Fischfang lebte. Funde aus der Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit und aus der Bronzezeit bestätigen dies. Steinwerkzeuge, Waffen und Urnen legen Zeugnis seiner Kultur ab.

So konnten im Sommer 1964 allein 22 Brandgräber aus der Zeit von 1250 bis 800 v. Chr. sichergestellt werden, sowie ein Frauengrab aus der Bronzezeit, bei der Sandentnahme auf dem Borstig für die Dammaufschüttung der nach modernsten Richtlinien erbauten Bamberger Nordumgehung ( B4 und B26 ). 1,40 m tiefliegende Herdstellen zeigten, dass sich hier Wohngruben befanden. Gräber mit darüber befindlichen Herdstellen weisen darauf hin, dass hier die Menschen ihre Wohnhütten über dem Grab errichteten, während Gräber in einer Tiefe von 0,70 m neben den Wohnungen lagen. Handgebrannte Urnenstücke, zum Teil mit rotem und gelbem Lehmanstrich, graphitierte Urnen, sowie verzierte Urnenstücke mit Stäbcheneindrücken, Finger- oder Fingernageleindrücken beleuchten die Kultur jener ersten Ansiedler, die allmählich vom Borstig aus dem sich immer mehr nach Norden verlagernden Maine folgten, bis sie auf der Stelle des heutigen Marktplatzes festen Fuß fassten. Hier begründeten sie das einstige "halazesstat im ratenzgove", das in Verbindung mit einem "chungeshove" in einer Urkunde der Frankenherzöge Karlmann und Pippin genannt wird. Wohl trägt diese Urkunde keine Datierung, fällt aber in die Zeit von 741 bis 747, in der beide Herzöge gemeinsam regierten, da sie auch von beiden unterschrieben ist. Somit ist Hallstadt ein merowingisch-karolischer Königshof.

Reste des ehemaligen Königshofes befinden sich noch im Garten des ehemaligen Fürstbischöflichen Amtshauses (jetzt Apotheke am Marktplatz). Dort war auch die kleine militärische Besatzung untergebracht, die durch die Besitzer der Wachhofstätten ergänzt wurde.

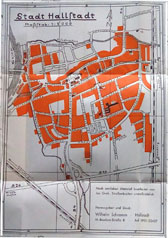

Heute zeichnet sich das Gelände des Königshofes noch als Rechteckt vom Marktplatz bis zur Angelbrücke ab. Geschützt war der Königshof Hallstadt durch vier Ecktürme, Palisaden, Wassergräben und Wälle. Später kamen dazu Mauertürme, Tore u. Falltore, Wehrmauern u. Schranken. Das Palatium (Gerichtsgebäude) stand im jetz. Pfarrgarten. Eine Rekonstruktion zeigt das Stadtmuseum. Ferner gehörten zum Königshof: Das Pfarrwidum, die Königsmühle, das Beckenlehen, die Waffenschmiede, das Waidfischerhaus, das Amtsgefängnis, die Forsthube und das landwirtschaftliche Ökonomiegut. Bemerkenswert ist auch hier, daß sich die männlichen wehrhaften Bewohner der 13 Wachhofstätten, die sich bis 1775 auf 24 erhöhten, gemeinsam im Schießen übten und sich zu den "Schützen- und Schießgesellen der langen Rohr zu Hallstadt" zusammenschlossen, die 1007 zur Leibwache des Bischofs erhoben wurden, um bei seinem Aufenthalt in Hallstadt seinen persönlichen Schutz zu übernehmen. So besitzt Hallstadt mit einem Abstand von 100 Jahren den ältesten Schützenverein Deutschlands.

In Hallstadt predigte schon der hl. Kilian und 719 auch der hl. Bonifatius. Zur Blüte kam der Königshof aber erst unter Kaiser Karl dem Großen, der am Hl. Abend des Jahres 793 von seinem Königshof Forchheim aus nach Hallstadt kam. Er ordnete an, daß hier eine seiner 14 sogenannten Slavenkirchen zusammen mit einer Pfarrschule errichtet wurde. Zugleich bestimmte der Kaiser kurz nach 800, daß alle Königsgüter vom Norden und Süden in Hallstadt 3 Tage öffentlich aufzulegen seien. Hallstadt an der alten Heeres- und Handelsstraße von Hamburg über Erfurt nach Forchheim – Regensburg – Verona – Venedig, wurde eine reiche Zollstätte, die später den Bischöfen Bambergs mehrmals als Pfand bei der Aufnahme von Anleihen diente.

Als Hallstadt am 6. Mai 1007 durch Schenkungsurkunde Kaiser Heinrich II., des Heiligen, zum Bistum Bamberg kam, sowie 1013 auch die Pfarrei Hallstadt, da verlor der Königshof an Bedeutung. Hallstadt Kammergut und Oberpfarrei. Das Kaiserliche Landgericht auf dem Roppach, zuerst von den Gaugrafen von Babenberg verwaltet, später von den Herzögen von Andechs und Meranien, wurde zwar am 1. August 1384 noch von Königs Wenzel vom Böhmen bestätigt, befand sich aber in dieser Zeit schon als Hof- oder Saalgericht in Bamberg.

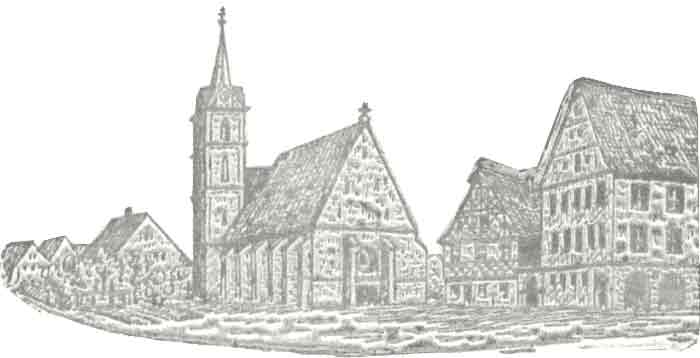

Von 1380 bis 1390 erstand der Chor der St. Kilianspfarrkirche und von 1450 bis 1468 das Langhaus. Zugleich wurde der Turm der Kirche aufgestockt und diente weiterhin als Wachturm. 1503 wurde das wehrhafte Hallstadt zum Markt erhoben, doch fanden Märkte schon zur Zeit Kaiser Karls des Großen statt. Die folgenden Jahrhunderte brachten schwere Schicksalschläge Hallstadt. Im Jahre 1430 wurde es von den Hussiten niedergebrannt. Wegen der Beteiligung seiner Bauern am Bauernaufstand 1525, deren Lager sich auf dem Roppach befand, wurde der 500 Häuser zählende Ort vom Bündischen Heer gestürmt und niedergebrannt. Mauern und Tore wurden niedergerissen und nur die St. Kilianspfarrkirche ragte rauchgeschwärzt aus dem Schutt- und Trümmerhaufen.

Neues Leid traf Hallstadt

im

Markgrafenkrieg 1553 und im Wahn der Hexenprozesse 1617/18. So kamen

176 Hallstadter Bürger ins Amtsgefängnis, von denen

53

hingerichtet wurden, während der Rest

größtenteils an den

Folgen der Folterungen starb. Eine große Hungersnot

1619,

die Pest 1630 und der Einfall der Schweden 1632 und 1633 brachten

erneut Not und Elend über den Ort, wie auch der

Siebenjährige

Krieg.

Neues Leid traf Hallstadt

im

Markgrafenkrieg 1553 und im Wahn der Hexenprozesse 1617/18. So kamen

176 Hallstadter Bürger ins Amtsgefängnis, von denen

53

hingerichtet wurden, während der Rest

größtenteils an den

Folgen der Folterungen starb. Eine große Hungersnot

1619,

die Pest 1630 und der Einfall der Schweden 1632 und 1633 brachten

erneut Not und Elend über den Ort, wie auch der

Siebenjährige

Krieg.

Trotzdem raffte sich Hallstadt immer wieder auf. 1776/77 erstand das historische Rathaus. 1703 die barocke St. Annakapelle und als Amtsverweser Johann Peter Stapf das Gelände des ehem. militärischen Gebäudes des Königshofes am Marktplatz erwarb, ließ er durch Hochstiftsbaumeister Johann Leonhard Dientzenhofer und seinen Bruder Just Heinrich Dientzenhofer das Amtshaus (jetzt Apotheke) erbauen. Am 16. Mai 1776 ging das Haus durch Kauf in den Besitz des Fürstbischofs Adam Friedrich von Seinsheim über und diente dann als fürstbischöfliches Amtshaus. Seine prächtigen allegorischen Wand- und Deckengemälde von Jakob Turban, besonders im Gerichtssaal und im Gesellschafts- und Jagdzimmer, bilden ein Schmuckstück der Stadt, wie auch da am linken Mainufer liegende Mainschlößchen, das nach Plänen Balthasar Neumanns errichtet wurde. 1796 brachte der Durchzug französischer Truppen erneut Plünderungen für den Ort. 1803 kam das Kammergut Hallstadt und die Oberpfarrei mit ihren 24 zugehörigen Orten zusammen mit dem dem Hochstift Bamberg zu Bayern.

Arm und ausgeplündert ging der einst so stolze Königshof Hallstadt hinüber ins 19. Jahrhundert. Nur langsam erholte es sich von den harten Schicksalsschlägen vergangener Jahrhunderte und erst 1948 erreichte es wieder den Stand von 500 Wohnhäusern, den es schon 1525 besessen hatte.

Unter Leitung des I. Bürgermeisters Ing. Hans Schüller, einem fortschrittlich gesinnten Stadtrat und der Stadtverwaltung unter Stadtamtmann Karl Dittmar setzte nun ein Aufbauwerk ein, auf das heute Hallstadt mit Stolz zurückblicken kann. Das historische Rahaus erlebte seinen Wiederaufbau, die zentrale Wasserversorgungsanlage wurde mit 873000,– DM und die Kanalisation mit über 1,5 Mill. DM erstellt. die Bullenstallung und der Feuerwehrhof folgten. Zudem wurde die Freiweillige Feuerwehr Hallstadt mit einem Tanklöschfahrzeug für 65000,– DM ausgerüstet, um die Sicherheit der Stadt gegen Brandgefahr zu gewährleisten.

Der größte Teil der Straßen wurde ausgebaut, eine neue moderne Straßenbeleuchtung und die staubfreie Müllabfuhr eingeführt. Am 20 Januar 1962 konnte die 24-klassige Volksschule mit Turnhalle, ein 3 Mill.-Projekt und zugleich das größte Bauprojekt im Landkreis Bamberg, ihrer Bestimmung übergeben werden, der gegenüber der 1964 die St. Johannis als evang. Pfarrkirche erstand.

Die alte fortlaufende Hausnummerierung aus dem Mittelalter wurde beseitigt und alle Straßen erhielten Straßennamen mit eigener Hausnummerierung. Neue Wohngebiete entstanden in der Sengeren, der Peunt, in den Grabenfeldern und südlich der Landsknechtstraße. Die Bevölkerung ging mit diesem Aufbauwerke mit. Die Läden wurden modernisiert und neue Wohnhäuser erstellt. So erhöhte sich die Zahl der Wohnhäuser von 500 im Jahre 1948 bis zum 1.1.1965 auf 884.

Die

Altstadt mit der durch H.H. Geistl. Rat Franz Rössert

vorzüglich renovierten St. Kilian Stadtpfarrkirche, dem

Rathaus

und dem ehem. fürstbischöflichen Amtshaus als

Mittelpunkt,

sowie die Neustadt mit der 24-klassigen Volksschule und der evang. St.

Johanniskirche als Kernpunkt, lassen Hallstadts Tiefstand von 1948

nicht mehr erkennen.

Ein neues Hallstadt ist erstanden, aber in engster

Beziehung zur reichen geschichtlichen Vergangenheit. Dank und

Anerkennung fand dieses Aufbauwerk durch die Stadterhebung am 26./27.

Juni 1954, verbunden mit der 1300-Jahrfeier.

Die

Einwohnerzahl betrug am 1. Januar 1965 bereits 5630 gegenüber

1948

mit 4007. Verbunden ist es mit der Stadt Bamberg durch den

Städt

Omnibusverkehr Bamberg mit dem fränkischen Land durch die

Bahnlinie Bamberg–Lichtenfels und die

Bundestraßen B4

und B26. Seine günstige Lage am Staatshafen

Bamberg,

der

Groß-Schifffahrtsstraße Rhein-Main-Donau und das

Vorhandensein von 500 ha zusammenhängenden

Industriegeländes

dürften weitere Industrieansiedlungen, wie die seit Jahren

bestehende chem. pharm. Fabrik Dr. Pfleger, erhoffen lassen. So kann

Hallstadt, das sich würdig in den Kranz

fränkischer

Städte reihte, wieder besseren Zeiten als in den letzten

Jahrhunderten entgegensehen.

Text:

Joseph Groh ✝, Ortsbeauftragter für Heimatgeschichte

Bilder:

Druckerei Schramm, Hallstadt